東京・中央区日本橋小伝馬町の「十思公園」には、江戸時代に使われた「時の鐘」=写真=が残っています。時の鐘の歴史とはどうなっているでしょうか。また、時の鐘が鳴る時間はいつで、江戸っ子はどう時間を知ったのでしょうか。時の鐘についてまとめました。

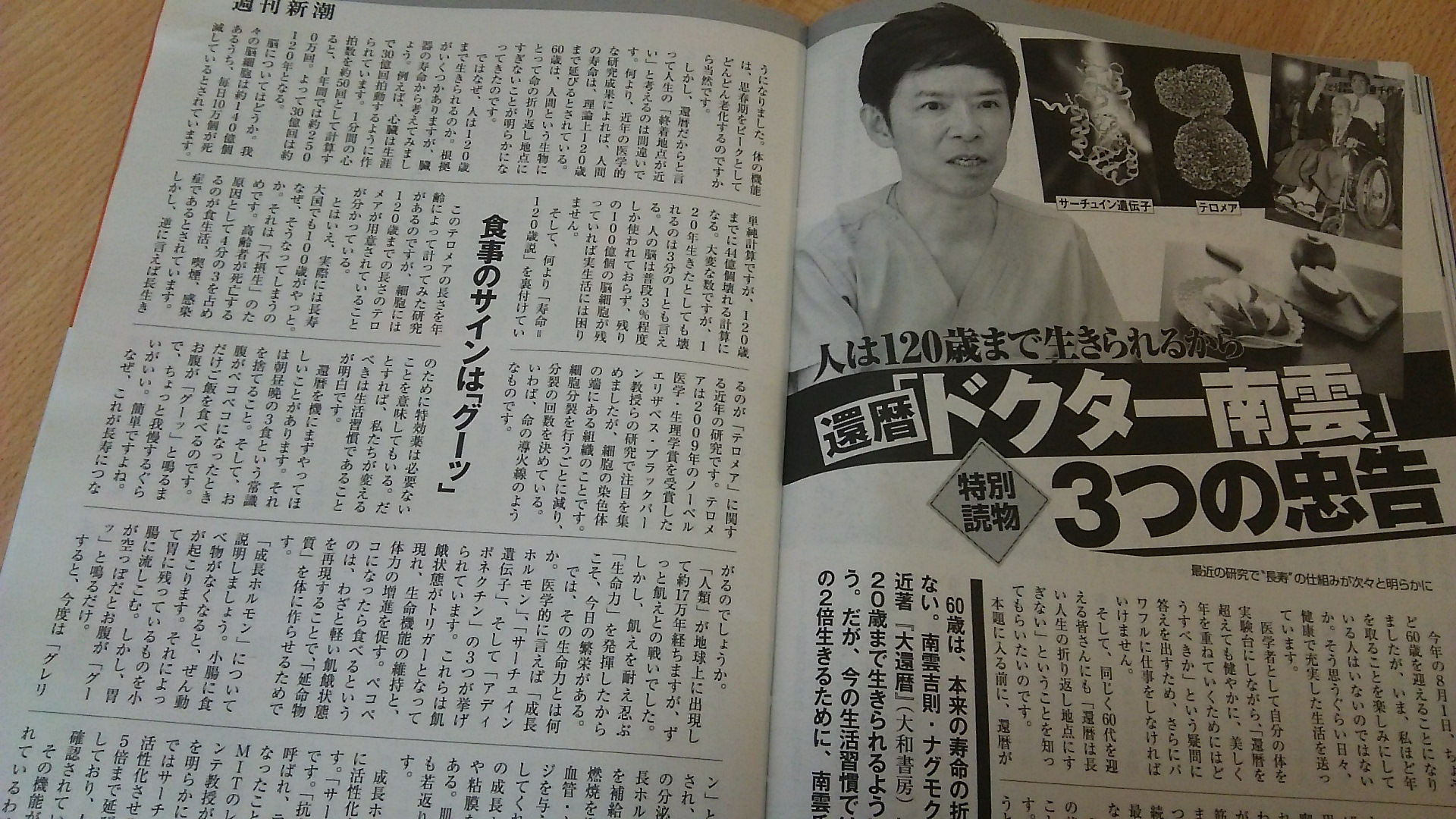

時の鐘(日本橋)の歴史とは?

吉田松陰の最後の地でもある、伝馬町牢屋敷跡の十思公園に建つ鐘楼。

時鐘は、今の日本橋本町にあった、1711年鋳造のもので、1930年に現在地に設置されたらしい。

しかしこの鐘楼、スクラッチタイルと幾何学的な装飾の、明らかなライト様式で、誰の設計なのか気になる。 pic.twitter.com/1lOEI98Pvn— ぎんりん (@fgjjbvkk) May 21, 2024

「石町(こくちょう)は江戸を寝かせたり起こしたり」

川柳でこう詠まれた「時の鐘」はもともと、寛永3年(1626年)、十思公園から程遠くない本石町3丁目(現在の日本橋本町4丁目)に鐘楼が建られ、その中で、時を告げていました。江戸で最初の時の鐘でした。

この鐘は相次ぐ火災で破損したため、修理や改鋳が行われました。今の鐘は宝永8年(1711年)に鋳造されたものです。明治時代に入って、時の鐘は廃止されましたが、昭和5年(1930年)、十思公園に移設されました。

時の鐘が鳴る時間はいつで、江戸っ子はどう時間を知ったか?

江戸時代、秀忠の頃に「時の鐘」が用いられ、江戸城内の和時計を使い時計師が鐘を鳴らし時を知らせます。

それを聞いた周囲の寺が鐘をつく、リレーシステムです。

1626年に城内の鐘は、現在の日本橋本石町(ほんごくちょう)に移され、城内は太鼓で時を知らせるようになりました。 pic.twitter.com/fL5bWkHdfl

— キール・インペリアル@ロイヤルの本場 (@amberkiel1) June 9, 2024

江戸時代の「時の伝達」はこんな具合でした。

江戸城に砂時計や、オランダから輸入されたゼンマイ時計がありました。

江戸時代、日の出は「明け六つ」、日の入りは「暮れ六つ」などと呼ばれました。時の鐘が鳴る時間は、これら「明け六つ」などにあわせたもので、江戸城で、担当者が太鼓を打ち鳴らしました。

これを聞くと、「時の鐘」の担当者が鐘を撞いたと言います。

江戸の町中には、本石町3丁目のほか、

浅草

上野

本所深川

芝

市ヶ谷

目白

赤坂

四谷

などにも、「時の鐘」はありました。

「時の鐘」は、まず、「捨鐘」として3つ打ち、その後、明け六つなら6回、打ったのだそうです。そして、「時の鐘」を聞くと、江戸じゅうの寺院のお坊さんが寺の鐘を撞いたと言います。次から次に、時刻が伝わった訳です。

江戸時代、時計はありましたが、大名や裕福な商家だけしか所持しておらず、「時の鐘」が江戸っ子にとって、なじみの深いものでした。

「時の鐘」のエピソードも

十思公園(じっしこうえん)

中央区日本橋小伝馬町

この辺りは伝馬町牢屋敷があり公園内には処刑の合図となった石町の時の鐘があります①

隣にある十思スクエアの石は牢屋敷の石垣です②

④こんな感じで牢屋敷の施設が地下に埋もれていたらしいです pic.twitter.com/QVTU5dCGCF— いちごミルク (@shHEcwEARQoc88q) March 2, 2024

「時の鐘」には、こんなエピソードもあります。

十思公園近くにあった伝馬町牢屋敷では、処刑もこの時の鐘によって執行されましたが、時に、担当者が家族の願いを聞き入れ、処刑者の命を少しでも延ばすよう鐘を撞くのを遅らせたこともあったといいます。

十思公園へのアクセス

まとめ

日本橋小伝馬町の十思公園には,吉田松陰終焉の地の石碑,杵屋勝三郎歴代記念碑,江戸に時を知らせた石町時の鐘,伝馬町牢屋敷跡があります。ここは江戸の史跡の宝庫です。 pic.twitter.com/eJCqyMyRuE

— 渡辺隆行・九大化学工学部門 (@water_plasma153) January 27, 2023

6月10日は時の記念日です。時の貴重さを改めて感じ取りたいものです。

あわせて読みたい

江戸の治安は? 町奉行や同心らの組織が庶民の暮らしを守る 江戸時代の平和の理由がわかる

江戸時代、将軍のための食事の毒見方法は? 食べるまでにかかった時間は?

目黒行人坂の大火の現場を歩く 江戸三大大火の一つの火元・大円寺

池波正太郎の代表作「鬼平犯科帳」 江戸の古地図を見ながらこの時代小説を読むと

海抜2.3メートル? 江戸には日比谷入江が! 埋め立てはいつ?

江戸の治安は? 町奉行や同心らの組織が庶民の暮らしを守る 江戸時代の平和の理由がわかる

絵巻「熈代勝覧(きだいしょうらん)」の意味を解説! 江戸・日本橋の町並みを学びましょう

江ノ島までのお参りが江戸庶民に大人気 何が楽しかったか? 今も、おすすめの観光スポット

鴨場の仕組みとは? 浜離宮恩賜庭園で、鴨場を見学して仕組みを学ぶ

大根飯とは? 簡単レシピで江戸時代の人気料理を再現 味は美味しいのか、まずいのかもチェック!

一石橋迷子しらせ石標は、江戸時代の迷子石のひとつ 庶民の暮らしぶりや歴史を感じて散策しましょう

あわせて読みたい

朝日新聞デジタル 紙面との違いは? レビューでメリット、デメリットを比較

就活におすすめの新聞は、どこの新聞? いつから読むべきか?

就活のための時事問題対策 新聞のニュース記事で勉強 読まないと不利にも