江戸時代の儒者(哲学者)の貝原益軒が書いた「養生訓」は、庶民の間で大人気となり、大いに読まれました。「養生訓」はどんな内容だったのでしょうか。現代語訳で、この本を読むのがおすすめです。学ぶべき点が多いことがわかります。

貝原益軒の著書「養生訓」とは、どんな内容?

中華、朝鮮の人は脾胃つよし。

日本人は是にことなり、多く穀肉を食すれば、やぶれやすし。貝原益軒「養生訓」に載ってるコトバ

寒いし自宅にいるとつい食べてしまうかもしれないけど、食べ過ぎはいけないんだなって思う。やぶれやすしってパワーワードだな pic.twitter.com/7Ngu73QpIW

— ネイキッド!みよよん/中医アロマ (@hikari14115192) November 25, 2023

人生を楽しむ

貝原益軒が、この本の中で最も強く説いているのは、人生を楽しむということです。そのためには、「怒りや欲、憂いや心配を少なくして、心を苦しめず、気を痛めない」(講談社学術文庫、伊藤友信訳)ことが大切としています。

簡単なことではありませんが、楽しく生きることを心がけたいものです。

人生の生き方の啓蒙書

「養生訓」は、84歳まで生きた貝原益軒が、学問から得た知識や日々の豊富な経験から、人間の生き方を書き上げた啓蒙書です。

「人間の尊厳性」を書いた総論をはじめ、

飲食

飲酒

入浴

病気予防

薬

老後

などについて、具体的な「ノウハウ」をまとめています。

この中で、基本となる考えが、人生を楽しむということです。

「楽しみは人間の生来にある天性(天地の生理)であろう。・・・たえず養生の道にしたがって欲を自制して楽しみを失ってはならない。楽しみを失わないことは養生の根本である」と貝原益軒は書いています。

老後の一日は千金に値する

また、老後についても、「老後はわずか一日でも、楽しまないで空しく過ごすことは惜しまなければならぬ。老後の一日は千金にも値するものである」としています。老後をこれだけ重視した本はあまり多くはありません。大事にしたい視点です。

心の養生が大切

そして、そのためには、心気を養う「心の養生」を貝原益軒は強調しています。

益軒は、

喜

怒

哀

楽

愛

悪

欲

を人間の七情にしていますが、この中で、怒と欲がもっとも徳を傷つけて生をそこなうと考えました。

「心は身体の主人である。だから平静をたもたなければならない。・・・心が平静であると、身体の主人である天君もまた豊かで、苦しみもなく楽しむことになる」

ジョセフ・マーフィー博士も、「眠りながら成功する」の著書の中で、潜在意識は録音機のようなもので、習慣的に考えていることを再現するため、憎悪や憤懣は心の毒になるとしています。他人のことを悪く思えば、それが跳ね返って、自分のことを悪く思うことになると強調しています。

貝原益軒とマーフィー博士の2人の偉人に学んで、マイナス思考にならないよう気を付けることが大切です。

あいさつの大切さ

まずは、あいさつです。できるだけ明るく、相手の顔を見て、あいさつをするようこころがけたいものです。「ありがとう」の言葉も同じです。笑うのもいいでしょう。

まとめ

【10/20発売!】

「超訳 養生訓 病気にならない体をつくる」

著者:貝原 益軒(著)、奥田 昌子(編集)

出版社:ディスカヴァー・トゥエンティワン

発売日:2023年10月20日https://t.co/73HsNdHrOr— 美容・ダイエット本新刊 (@diet_review5) November 29, 2023

「養生訓」は、通読はもちろん必要ですが、好きなページを開いて、「大根の効用」、「酒のすすめ方」、「東枕で寝る」、「冬至と静養」、「薬量」など個々の項目も楽しく読めむことができます。江戸時代から脈々と受け継がれてきた人生の知恵を一つ一つ味わい、考えてみるのもいいでしょう。

あわせて読みたい

「養生訓」を書いた貝原益軒の本の読み方は? 古典を重視、先人の名言も学ぶ

貝原軒益が著書「養生訓」で説いた「五思」とは? 感謝して、ものをいただく 【偉人のスタイル】

禅語の非思量の意味とは? 怒らない、怒りを抑える方法を禅の本で学ぶ【心に響く禅語】

無功徳とは? どんな意味の禅語? 無功徳の出典は達磨大師?

自灯明とは? 読み方や意味をわかりやすく解説! 瀬戸内寂聴さんらの解釈にも注目。

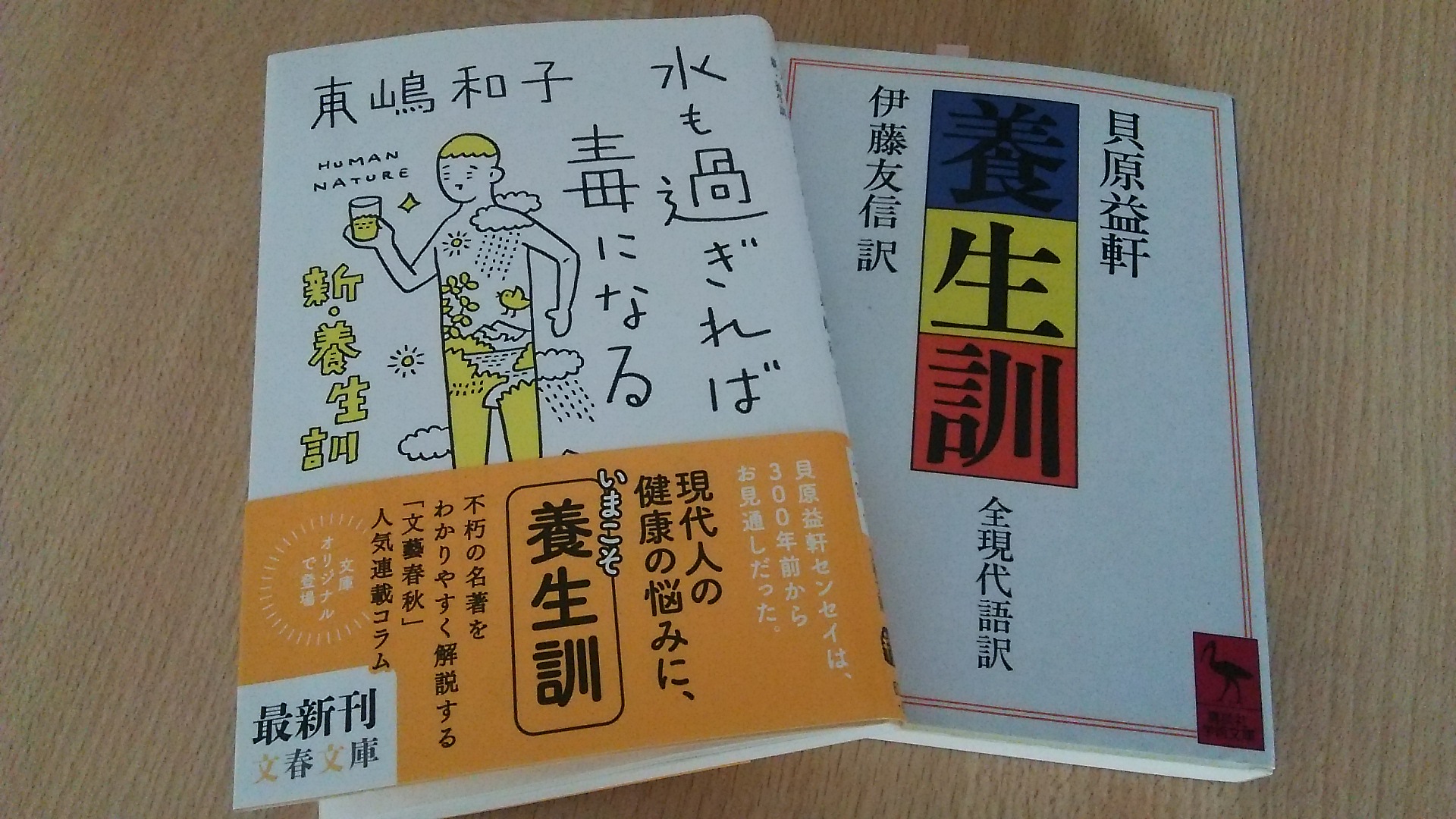

トップの写真に載っている「新・養生訓」についても、記事を書いています。

日々の生活をどう健康的に過ごすか――。著書「水も過ぎれば毒になる 新・養生訓」は、江戸時代の名著「養生訓」をふまえ、ジャーナリストの東嶋和子さんが現代の医療、科学界の第一線で活躍する大学教授らに取材して得た最新の情報を盛り込んだものになっています。読み応えのある1冊です。

「10年かけてたどりついた日本人のためのがん予防法。それが、300年近く前の『養生訓』にすでに書かれていたとは」・・・続きはこちらです。

あわせて読みたい

朝日新聞デジタル 紙面との違いは? レビューでメリット、デメリットを比較

就活におすすめの新聞は、どこの新聞? いつから読むべきか?

就活のための時事問題対策 新聞のニュース記事で勉強 読まないと不利にも